為什麼要推動修復式司法?

- 發布日期:

- 最後更新日期:115-01-03

- 資料點閱次數:7923

壹、現行刑事司法偏重在懲罰

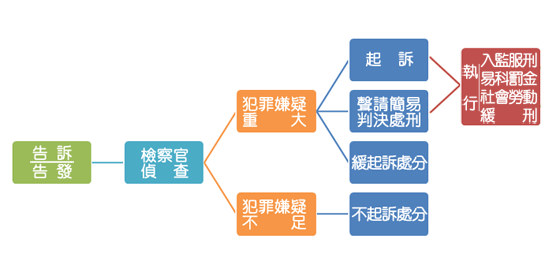

一般刑事訴訟程序,被告犯罪後,被害人提出告訴或告發,檢察官偵查後,認為犯罪嫌疑重大,可能為緩起訴處分、或向法院聲請簡易判決處刑、起訴;認為犯罪嫌疑不足,會為不起訴處分;告訴乃論之罪撤回告訴時,也會為不起訴處分。

起訴或聲請簡易判決處刑的案件,法院認為證據明確時,會對被告判刑,判決有罪確定後,被告要到地檢署執行,可能是緩刑、易科罰金、社會勞動、入監服刑等等。

至於民事賠償部分,如未能達成和解,可以向法院起訴以獲得解決。

而加害人入監服刑後,往往認為自己已受到懲罰,就不在乎對被害人的賠償責任。

貳、刑罰有時無法彌補被害人所受之傷痛,被害人往往仍然覺得司法不公

在訴訟程序中,雖然檢察官與法官都會給被害人陳述意見之機會,但檢察官偵訊時,有時因著重於證據的調查,沒有太多時間與機會給被害人陳述內心的感受,或讓雙方當事人修復犯罪造成的傷害,法官審理時,也可能如此,因此,縱使對被告判刑,有時仍無法彌補被害人的傷痛,被害人往往仍覺得司法不公。

而在某些案件,尤其是訟訴程序結束後,雙方仍無法避免需繼續相處者,例如鄰居、家人、師生等等之間的訴訟糾紛,即使以刑事制裁,仍可能無法真正解決問題,而且,雙方對簿公堂時,或許也沒有機會真正說出自己的感受。所以,推動修復式司法也許是可行的。

參、國際社會普遍認同與重視

從1970年代開始,歐、美、紐、澳等地陸續運用各類修復式司法計畫;2002年,聯合國進一步提出刑事案件中使用修復式司法方案的基本原則;近年來,日、韓、泰、新、菲及中國大陸、香港等,也相繼採用,目前全球已超過1300個修復式司法方案在進行,已發展成為與應報式司法並行的另一種制度。

肆、修復式司法是用一個新鏡頭來看犯罪

以修復犯罪造成的傷害為核心,希望在犯罪發生後,協助當事人療癒創傷、恢復平衡、復原破裂的關係,在尋求真相、尊重、撫慰、負責與復原中實現正義。

案例

小天從小住在老阿嬤隔壁家長大,有一天,竟然進入老阿嬤家,偷走老阿嬤的金手錶,老阿嬤知道後,告到警局。

小天心想:因為羨慕朋友有最新智慧型手機卻沒錢買,想偷金錶來賣,現在後悔極了,可是老阿嬤看起來非常生氣,不知道要怎麼跟她說。

老阿嬤心想:小天從小聰明可愛,長大後卻成了竊賊,希望他能學好,卻沒看到他後悔的樣子,真想問他為什麼變成這樣。

如以現行刑事司法程序,檢察官開庭訊問後,認為所蒐集證據足夠,乃向法院起訴,法官也對小天判了刑,過程中,小天看見老阿嬤從頭到尾都很憤怒,就沒有再說什麼,被判刑後更覺得自己已經付出代價;而老阿嬤看見小天被判刑依然毫不在乎的樣子,覺得很傷心,也怕小天會再來偷竊。

如果進行修復式司法程序,開庭時,檢察官問他們要不要參加,他們也同意了。在「陪伴者」耐心陪伴或「促進者」細心引導下,他們終於有機會坐下來說出內心想法,小天知道老阿嬤對自己的期許,趕緊向老阿嬤道歉,老阿嬤也同意再給小天一次機會,雙方達成協議,並修復了關係。